基盤技術研究所(技術紹介) 抄紙技術

省資源化に向けたウェットエンド技術開発

環境への付加軽減のため、パルプの削減、古紙や炭酸カルシウムの利用増大など省資源化を進めています。その中で生じる課題を解決するために、基盤技術研究所では薬品の性能や繊維の状態をオンラインで評価できる装置を活用して(写真)、抄紙工程(ウェットエンド)に利用する薬品や技術の開発に取り組んでいます。

原料スラリー中の様子

薬品添加前

薬品添加後

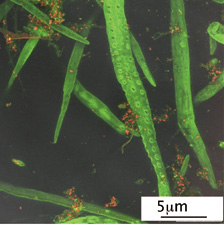

新たな粘着異物評価法を利用した低グレード古紙の利用増大

緑:繊維 赤:粘着異物

低グレードの古紙には、シールなどに含まれる粘着異物が多く混入しています。基盤技術研究所では古紙再生工程で微細化された粘着異物を蛍光プローブを用いた技術(写真)や生物化学の分野で開発された新たな技術(水晶振動子微量天秤)を活用し、評価を行っています。これらの技術を用いて効率的に粘着異物をコントロールし、低グレードの古紙利用増大に取り組んでいます。

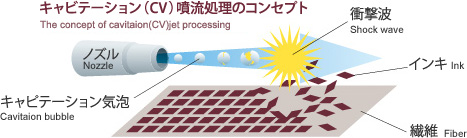

環境に優しい脱インキ技術の開発

紙のリサイクルでは、パルプ繊維からインキを除くために行う機械的処理によって繊維の切断が生じるため、強度低下が問題となります。そこで、パルプを高圧・高速で水中に噴射することで、噴流周りに発生する微細なキャビテーション(CV)気泡が崩壊する際の衝撃力を用いて、インキを剥離する独自技術を開発しました。CVを用いて古紙パルプを処理すると、繊維の損傷を抑えることで紙の強度低下を抑制できるだけでなく、薬品や高温処理なしにインキを剥離できることが判明しました。このように、CV噴流技術は、従来技術では達成できなかった、繊維損傷を抑えた環境に優しい脱インキ技術と言えます(米国紙パルプ技術協会2008 EPE High Impact Paper Award受賞)

オンライン繊維配向計および繊維配向制御システムの開発

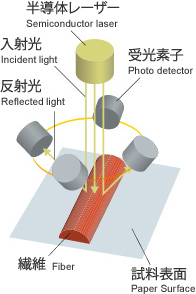

Optical principle of on-line measurement of fiber orientation on a paper surface

抄紙機のワイヤー部で形成される紙層構造は、紙の基本的な性質を決定します。基盤技術研究所では、流体力学的な知見を基に繊維の並び方 ( 配向性 ) を制御する技術を確立し、世界に先駆けてオンライン繊維配向計を開発いたしました。さらに、これらの技術を発展させることで、繊維配向を自動制御するシステムの開発にも成功しています。この画期的な技術を導入することで、高品質な紙を安定して製造することが可能になりました。

- お問い合わせ

-

- フォームからのお問い合わせ